ヒガンバナ科

ヒガンバナ科は、単子葉植物の中でも特に興味深い科の一つです。その歴史、分類学的変遷、生態学的特徴、そして人間との関わりにおいて、多くの魅力的な側面を持っています。

分類学的変遷と特徴

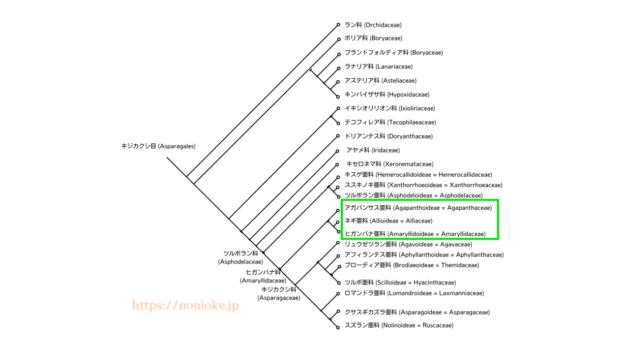

APG体系による再編成

APG(Angiosperm Phylogeny Group)体系の導入により、ヒガンバナ科は大きな変革を経験しました。旧分類体系では主にユリ科に属していた多くの植物がヒガンバナ科に移行しました。この再編成は、分子系統学的研究に基づいており、植物の遺伝的関係をより正確に反映しています。

ユリ科との分子系統学的相違点

ヒガンバナ科とユリ科の主な分子系統学的相違点は、特定の遺伝子配列や染色体構造の違いにあります。例えば、葉緑体DNAの特定領域の配列や、核リボソームDNAの構造に違いが見られます。これらの違いは、両科が進化の過程で異なる道筋を辿ったことを示しています。

主な特徴

ヒガンバナ科の植物は、以下のような特徴を共有しています:

- 多くの種が球根を持つ

- 花は6枚の花被片を持つ

- 雄しべは通常6本

- 子房は下位

- 多くの種がアルカロイドを含む

生態学的特徴と人間との関わり

毒性と利用

ヒガンバナ科の多くの種は毒性を持っています。日本では、ヒガンバナ(Lycoris radiata)の毒性を利用して、ネズミやモグラ除けに墓地の周りや田畑のあぜ道に植えたと言われています。この習慣は、植物の実用的な利用と文化的な意味合いが融合した興味深い例です。

食用植物の流入

APG体系の採用により、ヒガンバナ科には多くの食用植物が含まれるようになりました。ネギ(Allium cepa var. aggregatum)、ラッキョウ(Allium chinense)、タマネギ(Allium cepa)、ニラ(Allium tuberosum)などがその例です。これにより、毒性のある植物のイメージが強かったヒガンバナ科に、食用植物という新たな側面が加わりました。

動物との関係

ヒガンバナ科の植物、特に毒性の強い種は、多くの動物に避けられる傾向があります。

園芸的価値の高い代表的な種

ヒガンバナ科には、美しい花を咲かせる園芸種が多く含まれています。以下は、特徴ごとの代表的な種です。

1. 華やかな大輪の花を咲かせる種

a) アマリリス(Hippeastrum hybridum)

- 大きな漏斗状の花を咲かせ、赤、ピンク、白など様々な色があります。

- 冬から春にかけて室内で楽しめる人気の球根植物です。

b) クンシラン(Clivia miniata)

- オレンジや黄色の花を咲かせ、常緑の葉を持ちます。

- 室内での栽培に適し、比較的手入れが簡単です。

- 夜に開花し、強い甘い香りを放ちます。

c) ネリネ(Nerine bowdenii)

- ピンクや白の星形の花を咲かせます。

- 秋に開花し、「秋のアマリリス」とも呼ばれます。

2. 春を告げる球根植物

a) スイセン(Narcissus spp.)

- 黄色や白の花を咲かせ、早春の庭を彩ります。

- 多くの園芸品種があり、香りのよい種類も多いです。

b) スノードロップ(Galanthus nivalis)

- 小さな白い花を咲かせ、雪解けとともに咲くことから名付けられました。

- 寒さに強く、早春の庭に清楚な美しさを添えます。

c) スノーフレーク(Leucojum vernum)

- 白い鐘型の花を下向きにつけ、花弁の先端に緑色の斑点があります。

- 雪解けとともに咲くことから、その名前がついています。

3. 夏から秋に咲く種

a) ヒガンバナ(Lycoris radiata)

- 鮮やかな赤色の花を咲かせ、日本の秋の風物詩として親しまれています。

- 葉と花が同時に出ないという特徴があります。

b) アガパンサス(Agapanthus africanus)

- 青や白の花を球状に咲かせます。

- 夏に長く咲き続け、庭や鉢植えで人気があります。

c) ハマユウ(Crinum asiaticum)

- 大きな白い花を夕方に咲かせ、強い香りを放ちます。

- 海岸近くの砂地に自生します。

4. 香りを楽しむ種

a) アマクリナム(×Amarcrinum)

- アマリリスとクリナムの属間雑種で、ピンクの花を咲かせます。

- 甘い香りがあります。

b) ゼフィランサス(Zephyranthes)

- 別名「サフランモドキ」とも呼ばれ、クロッカスに似た花を咲かせます。

- 夕方になると、甘い香りを放ちます。

5. 珍しい形態や特徴を持つ種

a) ハエマンサス(Haemanthus coccineus)

- 大きな赤い苞に包まれた小さな花を咲かせます。

- その独特の形状から「血の花」とも呼ばれます。

b) クリヌム(Crinum asiaticum)

- 大きな葉と長い花茎に白い花を咲かせます。

- 熱帯から亜熱帯に分布し、海岸近くでよく見られます。

c) エウコミス(Eucomis comosa)

- 花穂の先端に葉のような苞をつけ、独特の形状をしています。

- 「パイナップルリリー」の別名で親しまれています。

ヒガンバナ科の多様性と魅力

ヒガンバナ科の植物は、その多様性と魅力によって、園芸愛好家や研究者の注目を集め続けています。毒性を持つ種から食用植物まで、その幅広い特性は、この科の進化の複雑さを物語っています。

- 生態学的な役割

- 多くのヒガンバナ科植物は、特定の昆虫や鳥類の重要な蜜源となっています。例えば、ネリネやアマリリスは、蝶や蛾を引き寄せ、生態系の中で重要な役割を果たしています。

- 園芸における重要性

- ヒガンバナ科の植物は、その美しい花や独特の形態から、世界中の庭園や公園で広く利用されています。また、切り花産業においても重要な位置を占めており、アマリリスやスイセンは人気の高い切り花です。

- 文化的な意義

- 多くの国や地域で、ヒガンバナ科の植物は文化的な象徴としての意味を持っています。例えば、日本のヒガンバナは彼岸の時期に咲くことから、死者を偲ぶ花としての意味合いを持っています。

- 医薬品としての可能性

- ヒガンバナ科に含まれるアルカロイドの中には、医薬品としての可能性を秘めているものがあります。例えば、スノードロップから抽出されるガランタミンは、アルツハイマー病の治療薬として使用されています。

ヒガンバナ科は、その分類学的変遷、生態学的特徴、人間との関わり、そして多様な園芸種の存在により、植物学の中でも特に興味深い科の一つと言えます。毒性を持つ種から日常的な食用植物まで、その多様性は驚くべきものです。